長野県民のソウルフードであるおやき。

以前は同じような粉物の料理が全国で作られていたのですが、経済成長や社会の変化により、ほとんどが作られなくなり、今では長野県のおやきが名実ともに全国に名をとどろかせています。

長野の地で生まれ育った人間は、「おやきを食べて大きくなった」と言っても過言ではないでしょう。

なぜなら長野に暮らしていると、スーパーにおやきのコーナーがあるのが普通ですし、おばあちゃんが家で手作りのおやきを披露してくれることもよくあります。

僕自身も、おばあちゃんのお手伝いをして一緒におやきをくるむこともよくありました。それくらい長野県民にとっておやきは身近な料理なのです。

正直、東京のスーパーにおやきが全く見当たらなかったのには驚きました。

いうなれば、フランス人にとってのフランスパン、インド人にとってのナン、イタリア人にとってのピザ、長野県民にとってのおやきくらいに馴染みのある料理なのです。

昔のおやきと現代のおやき~美味しさをめざして~

おやきの作り方と、具材について

ながのには信州おやき憲章なんてものがあるの!?

長野は自然が豊かでとてもいいところなので、ぜひ一度訪れてください。

そして長野に来たら、おやきを食べていってくださいね。

長野駅に入っているおやき屋さんは特に美味しいですよ。

この記事を読めば必ず長野にきておやきを食べてみたくなります。

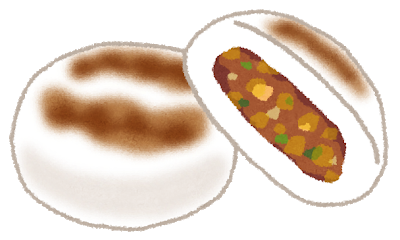

おやきとは?

おやきを簡単に説明するなら、「具材を小麦粉の皮で包んだもの」です。

とてもシンプルで簡単に作れるからこそ、今まで長野の郷土料理として受け継がれてきたのでしょう。

昔は美味しくなかった!?

昔のおやきって硬くて一概にも美味しいとは言える代物ではなかったみたいです。

そもそも、発祥はいつなのか?

と言いますと、さかのぼること約4,000年、縄文時代、おやきの原型となるやきもちのような食べ物が発見されているそうです。

そのころは具材を包み込んではいないのですが、蒸し焼きにした小麦を主原料として作られた粉状の加工食品が発見されているようです。

そんな時代からおやきがあったなんて驚きですね。

おじいちゃん世代が食べていたおやきは美味しくなかった

もともとおやきは小麦粉で具材を包んで焼いたものですからね。

今は具材に工夫が凝らされて美味しくなっていますが、昔は、かぼちゃだったり、サツマイモをそのまま包んだだけというようなものも、珍しくなかったみたいです。

きっとおやきの皮も固くて美味しくなかったことでしょう。

このころは灰焼きおやきといい、夜にいろりで暖を取りながらおやきを灰の中に埋めて置き、朝、畑に仕事に行く男が持って行って食べていました。

おじいちゃんも1週間に何度もおやきが続くと「今日もまたおやきか…。」なんてがっかりしたくらいだそう。

文句を言うと親父に殴られるから我慢して食べていたんだって。

山から町へ、現代の好まれる味へ~美味しさを目指して~

時がたち、生活が豊かになるにつれて、山奥のいろりの中で焼かれていたおやきの作り方も、よりおいしく食べられるよう進化をしてきました。

家庭ごとに「どうすれば美味しく作れるのか」と試行錯誤された結果、「焼き」の調理法から「蒸かし」や「焼き蒸かし」などのさまざまなおやきが生み出されました。

おやきの作り方は?

基本的なものはとても簡単です。

小麦粉を水で溶いて混ぜてこねたら、具材を包んでフライパンで焼いたら完成。

これだけです。

レシピを紹介

材料 小麦粉(中力粉250g) 水(人肌程度の温度)150㏄

①ボウルに粉を入れ、水を少しづつ加えながらこね、耳たぶくらいの柔らかさにする(細かい水加減は調整してね)

②ひとまとめになったらラップをかけ、常温で2時間ほど寝かせる

③生地を10等分にし、具を包み込む。

④フライパンでおやきの両面に美味しそうな焼き目をつける

⑤180°に温めておいたオーブンで12分間焼く

このおやきの作り方は一例で、地域や作り手によって工夫がこなされ、様々な料理方法が生み出されていきました。

焼き

本来はいろりの灰の中にいれてじっくりと火を入れますが、現代の家庭ではオーブンを使うと楽ちんです。

表面をあらかじめ焼いておくと、香ばしさが増し、表面がカリッとするのでよりおいしく食べられます。

蒸かし(ふくらし粉なし)

家庭で一番簡単に作れるのでおやきづくり初心者にもおすすめです。

もっちりとした食感で歯ごたえがあるのが特徴です。

蒸かし(ふくらし粉あり)

ベーキングパウダーや重曹を入れることによって生地に空気を抱き込ませるタイプの蒸かしおやき。

肉まんとかにありそうな生地の食感になります。

時間がたっても生地が固くならないのが特徴です。

焼き蒸かし

生地に水分をたくさん含ませて作るので、冷めても持っちりとした食感が楽しめます。

ただ、とろとろとした生地で具材を包むので、扱いがかなり難しいです。

とろっとした生地を焼いてから蒸気で蒸すので、かわいらしいぼてっとした形が特徴的です。

さまざまな方法で楽しむ

おやきも粉物ですから、時間がたつとどうしても固くなってしまいますし、ワンパターンな味に飽きてきてしまいます。

そこで、さまざまな美味しく食べるための工夫を編み出しました。それが…

揚げやきにする。鍋に入れて「おやき鍋」にする、んなどです。

普通のおやきとは全く違った食感や味を楽しめるのでオススメですよ。

具材ってどんなものがあるの?

おじいちゃんやおばあちゃんの世代から好まれて食べてきたおやき。

その為、素朴な具材が多いです。紹介していきますね。

野沢菜

信州特産の野沢菜。

地元では冬に大量の野沢菜を収穫し、大量の野沢菜を家族みんなで漬け込み、約1年間、やりくりしながらおやきの具材として楽しみます。

調理法は細かくカットしたら、フライパンで炒めて酒、醤油、みりん、砂糖で味付けするだけ。

くるむのが難しいです。

野菜ミックス

千切り野菜のシャキシャキとした歯ごたえがおいしいおやきです。

冷蔵庫に余った野菜をうま~く利用して、蒸したり焼いたりして野菜をやわらかくし、味付けしてください。

あんこ

あんこは固まりにできるので、包むのが簡単で初心者にもおすすめの具材です。

蒸し焼きの生地であんこを包むと、あんまんみたいな感じで美味しいです。

丸なす

善光寺平の特産である、丸なす。おやきの具材には欠かせない存在です。

厚めにカットしたものに切り込みをいれ、その間にみそを挟んだものを包み込んだり、1cm角ににカットし、味付けしたものを包み込むのものもあります。

信州みそとの相性が抜群で、とてもおいしいです。

かぼちゃ

かぼちゃ蒸して潰したかぼちゃを餡にします。

控えめな甘さがいいですよ。

切り干し大根

おかずの定番で、おやきの具にもぴったりです。

ニラ

ニラ味噌にするのがオーソドックスなやり方です。

これも結構いけますよ。

おから

ヘルシーでやさしい味わいを楽しめます。

細かく刻んだ根菜や、油揚げも一緒に具材にしてあげるとなお美味しいです。

その他の食材

他にも、きのこ、フキノトウ、チーズ、とまと、明太子、ポテト、ずんだあん、ゆば、カレー風味、レーズン、赤ワイン煮込み、信州ポーク、リンゴ、カスタード。

正直な話、つつめればなんでもOK !って感じですよね。

最近では世界各国の食材とコラボレーションされた新時代のおやきが多く見られます。

生地が素朴なのでなんでも合うのがおやきの特徴ともいえます。

いろいろなお店を回って、おやき巡りの旅をするのもいいかもしれません。

憲章まであるなんて知らなかった!

おやきについていろいろと調べていたら、面白いものを発見しました!

「信州おやき憲章」「信州おやき協議会作」だと…。!!?

そんなもの長野で生まれ、20年以上長野で暮らしていた自分ですら知らなかったぞ。

ってことで、おもしろかったので紹介させていただきます。

1.信州おやきは、小麦粉などの皮で 野菜を包んだ信州の郷土食です

https://www.facebook.com/shinshuoyaki/ 信州おやき協議会

~家庭で生まれ、家庭とおやき職人が育てた信州の味です~

2.信州おやきは、信州産食材の使用を心がけています

~安全で安心できる毎日の食生活と健康を支えます~

3.信州おやきは、ひとつひとつ心を込めて手包みしています

~手づくりの工程を大切に、丁寧に作っています~

4.信州おやきは、手のひらサイズです

~持ち運び便利な元祖携帯食です~

5.信州おやきは、春夏秋冬の味わいがあります

~季節ごとにさまざまな旬の素材を用いています~

6.信州おやきは、各地で受け継がれた独自のつくり方を大切にします

~製法はいろいろです。それぞれのこだわりを感じてください~

7.信州おやきは、作り継がれることで食文化を伝承していきます

~郷土の歴史と食文化を次世代へ橋渡しします~

8.信州おやきは、食べると心が丸く温かくなります

~一人で味わうも良し、みんなで会話を弾ませるも良し~

9.信州おやきは、いつでも、どこでも、いくつ食べても自由です

~朝食、昼食、夕食、十時三時のおやつ、夜食、お土産に~

10.信州おやきは、日々努力、日々進化、日々反省です

~子供からお年寄りまで広く末永く愛されるよう育んでいきます~

ここにすべてが詰まっていました。

信州人のおやき愛がしっかりとこめられた10か条になってますね。

これでおやきの作り方と発祥を紹介!おやき憲章があるなんて知ってた?。

↓こちらから長野への旅行へ予約ができます。長野へ旅しよう。